山东龙口讯(通讯:王洪莲)3月9号,接到龙口市老区建设促进会(简称老促会)交派的采访任务,特意邀请环时网副总编吴东炬老师一起驱车前往七甲镇的王屋村,去拜访吴起年和张云香两位老人。正值耄耋之年的夫妻俩都是参加过1958年修建王屋水库工程的亲历者。

吴起年夫妇

打听着来到吴家小院,主人不在家,腿伤养病在家的四女儿忙让母亲到街上找父亲去,我们便和她一起去了。穿过一条胡同,只见吴起年老人正和几个同村老哥们晒太阳聊天呢。见我们来,赶忙拿起马扎儿起身离开,牵起吴总编的手,老哥儿俩边走边聊。离家也就百十来米距离,起年老人坐马扎儿歇了三次,他卷起右腿踝部给我看,竟然是裹着药棉呈褐色的伤口,一问才知道他这是久治末愈的骨膸炎。他的胸部断过几根肋骨,也做过手术,是个残障人士。

吴起年向吴东炬老师介绍自己的腿疾

一听说是釆访当年参加修建王屋水库的事,吴老爷子抢先打开了话匣子:“那是1958年秋天,我正被生产队派到镇里帮忙种小麦,刚回家就接到任务,我被选中进入民工猛虎连,参加修建王屋水库。只拿了几件衣服,就跟着村里的民兵连到了修建地点,当时大家都很兴奋。由于没有机械化,全靠手推肩扛,条件极为艰苦。两条腿泡在水里一天,出来被冷风吹的都裂了很多道口子,上厕所蹲不下,只要蹲一下,那些血口子就涨开流血,生疼。但大家没有一个喊苦喊累的。在那么艰苦的环境下,本来预定半年完工,但只用了五个月就完成了水库的修建,非常了不起啊!”

当年修建王屋水库场景1(图片来源于网络)

今年84岁高龄的吴起年老人爽快地给我们讲起了当年修水库的事迹,谈到当年的困难时,老人家历经岁月沧桑的脸上流露出从容淡定的神色,话语中显露出坦诚与自豪,谈笑风生,没有一丝一毫的沮丧和埋怨。

坐在炕头上的老伴也记忆犹新地说道:“当时不分男女齐上阵。我们女的比男人一点不少干,四个人一组打夯,喊着口号,个个都有使不完的劲。有一次赶工期,三天三夜没有合眼,女的也照样不掉队。那时候条件非常艰苦,晚上都睡在玉米杆搭的草棚子里,吃的都是地瓜干,但没有一个人撂挑子不干,都很团结!”别看老伴张云香已经86岁,精神状态非常好,她说,那时候没有任何报酬,都是心甘情愿的付出。全都任劳任怨,一个心眼儿修水库。

86岁的张云香

“当时为啥要修水库?”听完老人讲述修建水库时的艰辛和不易,我不解地问了一句。说实话,作为我这个中年人,和更年轻的八零后九零后零零后一样,只知道如今的王屋水库是秀美的旅游区,也知道龙口人喝的水都是王屋水库的水,却并不知道修建王屋水库的主要目的及作用,更不知道有那么多人为修建王屋水库所付出的艰辛与汗水,甚至生命。听吴起年老人介绍,当年“猛虎连”的连长、副连长,在一起修水库的同村民工们,大多数都已经故去了,他算为数不多的幸存者之一。

年轻时的吴起年

吴起年老人说:“修建水库很重要,它具有抗旱、防洪、发电等作用。为周边村庄的农业生产和百姓生活起到了很大的作用。”实践证明,王屋水库是生产命脉,生存之源。水库修建以前,沿河这些村都遭受了不少水灾,水库修建以后,村民基本没有再被水灾困扰。更重要的 是王屋水库承担了全龙口市人们的饮用水!”是维系龙口市民生存的生命水。

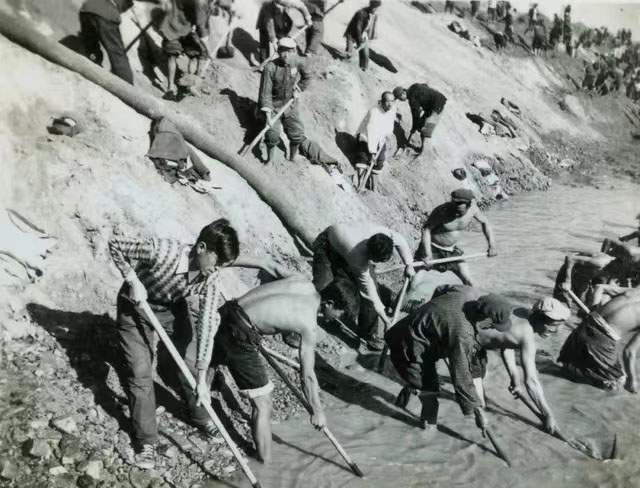

当年修建王屋水库场景2(图片来源于网络)

听完老人的话,我感慨万千,真正懂得了艰苦年代为什么要耗时耗力的修建水库的真正意义。由于北方地区干旱少雨,南方又常被洪水泛滥成灾。北方一旦出现比较强烈的降水,就有引发洪灾的危险,中央政府非常重视,全国各地开始兴修水利运动。60多年间,几代水利工作者与全国人民一道奋力拼搏,一座座“长虹”凌空飞架,一条条“巨龙”逶迤向前,一片片绿洲奇迹般诞生,一个个民生水利工程润泽山川。全国水利事业取得了前无古人的辉煌成就,为国家发展、民族富强、人民幸福提供了强有力的支撑和保障,也为我们在新的历史时期加快推进水利事业的改革与发展,提供了许多有益启示。

当年修建王屋水库场景3(图片来源于网络)

采访结束,收获满满,希望有更多的人知道兴建水利不仅仅是新中国民族精神的时代象征,更为后人留下了一笔宝贵的精神财富。当年千百万人默默承受饥饿痛苦、拼命奉献的劳动场面已成为历史,但建设水库的民工们改天换地的无私奋斗精神却永不过时,成为了一个时代的丰碑,永存世间。

当年修建王屋水库场景4(图片来源于网络)

两位老人虽然都已年过八旬,许多记忆已经模糊了,但是老辈们采用“人海战术”,靠男女老少的手推、肩挑、人抬,曾经建设水库的激情岁月、那段热火朝天的劳动场景,永远镌刻在他们以及众多王屋水库建设者们的内心深处。

当年修建王屋水库场景5(图片来源于网络)

放眼今日的王屋水库,湖面如镜,浩淼辽阔,早已告别了当年战天斗地的鼎沸,以其秀美的风光吸引着八方游客。然而,活在当下饱尝幸福生活的人们,请牢记一句话:“吃水莫忘挖井人”!

责编:吴东炬 审核:米振华